Take over

「小川の庄」名称の由来

小川村には昭和30年代の初めに、「こだま会」という地域に住む青年達の同志的集まりがありました。青年達の職業は様々でしたが、仕事を終えて毎晩のように公民館に集まって地域の将来について話し合っていました。

ある時、村の教育長さんから「最近は子供の数が急激に少なくなり、今年生まれた赤ん坊が小学校に入学してくる頃には、1年生の数が半分になってしまう。」という話を聞き、小川村の行く末に強い危機感を持ちました。この危機感に駆り立てられ、青年達は村をより良くするための検討を真剣に行うようになりました。

しかし、資金も技術もない青年達に具体的な構想を描くことは出来ませんでした。そこで、『村を発展させるために外に出て見聞を拡げて技術を蓄え、10年後には必ず村に戻って力を合わせて村づくりをしよう』と固く約束しました。そして、ある者は村役場を辞めて食品加工の会社へ転職し、ある者はその決意を胸に現在の仕事に必死に励みました。

それから16年の年月が経った昭和61年に、「こだま会」の7人の仲間たちで地元農協、食品加工会社、地元住民が共同出資する第三セクター方式による新しい村づくり事業として「小川の庄」を設立したのです。そして、「こだま会」で良く話し合っていた『この村に住む人が、生涯現役で生き甲斐を持って働けること』を経営の理念にしたのです。

会社名の「小川の庄」は、かつて平安時代に北安曇郡美麻村から小川村、 中条村、 長野市の一部を範囲としていた荘園が「小河庄」と呼ばれていたことに由来しています。「小川の庄」の命名には、小川村だけでなく歴史と文化を同じくするこれら地域の、共通の発展と連携を実現しようという願いが込められています。

「縄文おやき」名称の由来

小川の庄では、地域に古くから伝わる食品、加工品の掘り起こしと現代にマッチングした製法の開拓研究を行い、郷土食再生と自然食、健康食としての商品化により、地域の経済的精神的活性化の実現をはかっています。

商品名にも村内にある縄文遺跡にちなみ、先住民たちの食文化を継承する意味から「縄文」の冠にすることにしました(縄文おやき、縄文そば、縄文釜めし等)。おやきは素朴な食べ物です。野菜や山菜を油で炒め、味噌や醤油で味付けし、小麦粉を練った生地で包んでこんがりと焼きます。昔から信州小川村の家族は、囲炉裏を囲み夕食のひとときを楽しんでいました。それは信州の郷土食の原点ともいえる『おふくろの味』です。

縄文おやき村がある、長野県小川村の筏が原には、縄文時代中期の遺跡があり、数千年前に住んでいた縄文人たちが、木の実、草の実で粉を作り食料としていたと言われています。「おやきの元祖」はこうした古い時代の知恵から生まれ、信州の食文化の象徴とされています。

「小川の庄」の成り立ち、おやき村の事

村内の各集落は立地条件が異なり、農作物、動植物の特徴があります。

そこで「小川村に暮らす人々が、生涯現役で生きがいを持って働ける状況をつくる」をモットーに地区ごとの連携による支えあいのネットワークづくりを進め、地区の特徴を生かした産品の確立により自信を高め、各地域の活性化をはかっています。

そのため高齢者が普段着のまま歩いて働きに行ける場所に「村」と呼ぶ工房を設け(おやき村、山菜村、農園村、野沢菜村、農園村野菜加工工房、わさび村、醸造村、渓流村、そば村、健康村など)、工房のリーダー(管理者)は村長と呼んでいます。歩いて通えるということは、畑仕事にも出かけやすということです。畑仕事や村の行事にも積極的に参加、小川村全域に連帯感を基盤とした活性化の雰囲気を醸成しています。 第3セクター方式とは、会社は信頼と支援を得ることが前提条件であり、とりわけ外部に対する信頼を確立し、内部的には物資の支援態勢が構築されなくてはなりません。しかし、資金を行政に求めることにより、民間の自由闊達な発送や行動が制限される懸念を持つことも事実です。このため「小川の庄」は村行政には事業運営の基盤整備にかかる支援を依頼し、農業協同組合には資金の援助と製造原材料の確保を要請し、内外の運営体制の確立をはかることとしました。

「おやき神社」について

おやき村より山道を歩くこと300メートル、山の上におやき神社を建立しました。 古くから養蚕業の盛んであったころ、地元で崇敬されていた養蚕神社を合祀したものです。温故知新の教えを生かし村づくりのシンボルとして村人の願いを込めて建設されました。 おやき村にお出かけの折は、散策をかねながら一度お参りになってください。

特別編

いろりん教えて!おやきの日

いろりん教えて!おやきの日

〈おやきの風物詩〉

「一年を通じて楽しむ、小川村の郷土料理おやきの魅力」

小川村の豊かな自然に育まれたおやきは、古くからこの地に根付き、人々の日常や行事と共に歩んできました。四季の移り変わりを感じながら、信州の風土を体現するおやきは、各季節の味覚を包み込み、食卓を彩ります。春の芽吹き、夏の恵み、秋の実り、冬の温もり――小川村の伝統とともに、四季折々の行事に欠かせない存在として、おやきは大切に受け継がれてきました。どうぞ、一年を通じて、小川村の郷土料理「おやき」の深い味わいを感じながら、季節ごとの行事をお楽しみください。

〇 お年玉おやき(正月・1月2日)

小川村では「今年1年丸く行きますように」との願いを込めて家族でおやきを食べる風習があります。この特別なおやきは「お年玉おやき」と呼ばれ、両手でおやきを開くことで、新しい年の「開運」や「新たな始まり」を願います。丸い形にこめた願いとともに、家族みんなで新年をまあるく、明るく迎えましょう。

〇 お彼岸おやき(3月・9月)

春・秋のお彼岸に捧げる「おやき」です。

3月と9月の彼岸には、先祖を敬い、感謝の気持ちを込めておやきをお供えする風習があります。自然に感謝し、家族の絆を深める大切な行事。丸いおやきに心を込めて、先祖とのつながりを感じながら、豊かな時間を過ごしましょう。

〇 おこもり(お籠り)おやき(7月31日)

善光寺の盂蘭盆会に合わせて、7月31日に「お籠りおやき」を作って如来様に捧げる風習があります。特に西山地方では、新盆を迎える家々が新仏の位牌を善光寺へ持参し、おやきを供えて回向をいただきます。その後、本堂に籠って一夜を過ごし、参詣者にもおやきをふるまうことで、新たなつながりを感じる行事です。

〇 石の戸おやき(8月1日)

「釜蓋朔日(かまぶたついたち)」と呼ばれ、地獄の釜の蓋が開き、ご先祖様があの世から戻ってくる日とされています。この日に、あの世とこの世を隔てる「石の戸(地獄の戸)」におやきを投げつけ、戸を打ち破るという風習がありました。そのため、特に硬いおやきを作り、供えをします。お盆の始まりを告げる重要な伝統です。

〇 七夕おやき(8月7日)

中信・東信地域では、七夕に「七夕おやき」を作る風習があります。小豆餡を使ったおやきが多く、収穫した夏野菜とともに供えられます。七夕は「棚幡(たなばた)」とも書き、ご先祖様をお迎えするために盆棚を準備する日でもあります。このため、七夕おやきはご先祖様を迎える儀式の一環として重要な意味を持っています。

〇 お盆おやき(8月13日)

「お盆おやき」— 家族の絆とご先祖様への感謝を込めて

小川村では、8月13日の晩に「お盆おやき」を作り、ご先祖様を迎える風習があります。おやきの中には、季節の野菜や小豆餡などが詰められ、家族みんなで分かち合いながら供えられます。

この「お盆おやき」は、家族の絆を深め、世代を超えたつながりを感じる食文化です。家族と共に過ごす時間と、季節の恵みを味わうことで、お盆をさらに特別なものにしていきましょう。

〇 おくんちおやき(9月)

「おくんちおやき」は、9月の9がつく日(9日、19日、29日)に作られたおやきで、田の神様に感謝を捧げるための伝統行事です。昔は、収穫の恵みに感謝し、茄子を使ったおやきを作って神様にお供えしていました。しかし、現代ではこの風習を知る人も少なく、地域限定の風習としてひっそりと続いています。

〇 えびす講おやき(11月20日)

「えびす講」は、11月に行われる商売繁盛や豊作を祈る祭りで、特に商人たちにとって重要な行事です。地域ごとに伝統的な料理や風習が受け継がれています。えびす講は、家族や地域の人々が一緒に楽しむ場でもあり、地域の絆を深める機会となります。

株式会社小川村の庄では、こうした祭りや季節の行事を大切にし、おやきを通して地域の文化を支えています。

〇 まるめあげおやき(大晦日)

大晦日に食べる特別なおやきで、今年も無事に一年が丸く納まったことへの感謝を込めていただく伝統的なものです。新しい年を迎える前に家族や友人とおやきを一緒に食べ、一年の出来事を振り返りつつ、無事に過ごせたことを祝います。「まるめあげおやき」は、年明けに食べる「お年玉おやき」と対をなす存在で、どちらも一年の始まりと終わりを象徴する食べ物として大切にされています。

「おやき村の縄文おやきで、伝統の味を日常に」

小川村の風土と共に受け継がれてきた郷土料理おやき。その中でも、おやき村が手掛ける「縄文おやき」は、昔ながらの製法と厳選された地元の食材を使い、小川村の伝統を現代に伝える逸品です。素朴でありながら深い味わいを持つ縄文おやきは、どの季節でもその時々の風味を楽しむことができ、日常の食卓から行事ごとの特別なひとときまで、幅広く親しまれています。四季折々の行事と共に、おやき村の縄文おやきを味わいながら、小川村の伝統を感じてみてはいかがでしょうか。

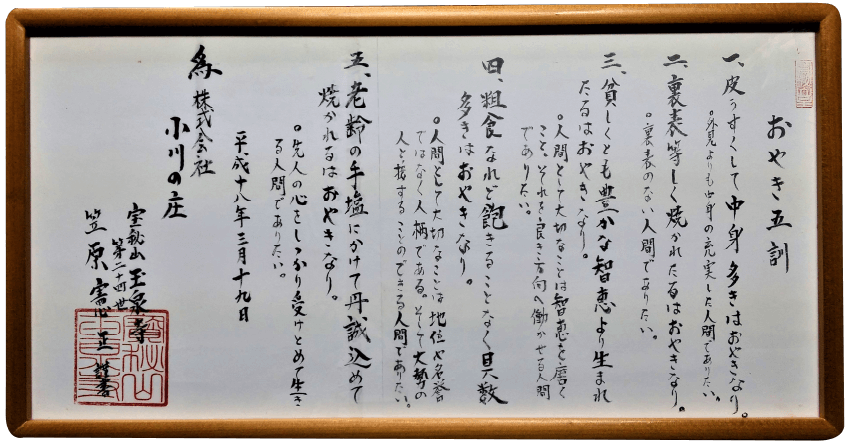

「おやき五訓」について

一、皮うすくして中身多きはおやきなり。(外見よりも中身の充実した人間でありたい。)

二、裏表等しく焼かれたるはおやきなり。(裏表のない人間でありたい)

三、貧しくとも豊かな知恵より産まれたるはおやきなり。

(人間として大切な知恵を磨く事。それを良き方向へ働かせる人間でありたい。)

四、粗食なれど飽きることなく具数多きはおやきなり。

(人間として大切なことは、地位や名誉ではなく人柄である。そして大勢の人と接することのできる人間でありたい。)

五、老齢の手塩にかけて丹精込て焼かれるおやきなり。(先人の心をしっかり受け止めて生きる人間でありたい。)

玉泉寺住職により創業者がなくなったことの悲しみを、思いを一気に書き上げたおやき五訓は、『中身のある人間』『裏表のない人間』『知恵を磨ける人間』『人柄』『先人の心を受け止める人間』と人をおやきになぞらえています。

平成18年3月15日没、18日葬儀。翌19日おやき五訓完成

「丸いおやきで心もまるく」のお話

「社会貢献(復興支援)」などについて

1995年に発足した「あったかおやきプロジェクト」は阪神淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)の被災地に赴き、おやきの炊き出しを行ってきました。いずれも寒い時期に発生した災害で、現地では温かいおやきが喜ばれました。

2024年1月1日に発生した能登半島地震は震度7の激震で、寒い時期でもあり能登半島各地は甚大な被災状況となっています。

今回発足した「信州小川村あったかおやきプロジェクト2024」は能登半島地震被災地応援活動として、義援金を「温かいおやき」に換えて被災地に届ける活動となっており、小川村住民・企業・行政が三位一体となって行ってまいります。